NEWS

鈴木 國文 先生 「心因と精神科臨床」

21.03.26

本日は鈴木國文先生に、心因性の病態についてお話をしていただきました。次の4つのトピックを順に話していただきましたが、いざ、まとめようとすると、私自身の精神分析用語の知識の不足のためにとてもまとめきれず、四苦八苦しつつ、全然まとめきれませんでした。再度、的を絞ってご講演いただく必要があるかもしれません。また、3については一部工事中です。

1)疾病分類における心因性の障害の位置づけ

心因性の病態はかつては、神経症と呼ばれていましたが、昨今のDSMあるいはICDなどの分類体系では、すでに解体されています。たとえばDSM5ではその5~9が従来の神経症に当たる病態ですが、そのうちで7が心的外傷体験と関連しています。ICDではICD10ではF4という形で、ストレス関連障害、身体表現性障害、強迫性障害、恐怖症、不安障害、解離性障害などが大枠にくくられ、神経症性障害の枠組みはまだ残っていましたが、ICD11では神経症性という言葉は解体され、身体表現性障害と言う言葉もその分類からは消え、不安または恐怖関連症群、強迫症または関連症群、ストレス関連症群、解離症群へと解体されています。鈴木先生は、心因という言葉が、たとえば、いじめがあって学校に行けなくなったといった目に見える心的外傷と、閉所恐怖や虫恐怖、不潔恐怖や強迫行為などとりあえずはこれが原因だとすぐには名指すことができない病態を分けられ、先生のご講演は、後者の、にわかには何が心因なのかが名指しできないけれど、何らかの心因が原因なのだろうと推察できる病態を、心的因果性と表現され、後者を今回のご講演のメインの題材としたいと言われました。

次に、この精神病理講演シリーズで、これまで古茶先生、内海先生にご講演いただいた心因・内因・外因のことが話題になりました。DSMは第3版以降、原因を棚上げにして症候論のみで精神障害をカテゴライズすることを原則としています。その当然の帰結として、外因・心因・内因という見方は崩れ、原因は脳一色であるという見方が優勢となりました。しかし、たとえばアルツハイマー病を念頭に置く場合でも、個々の症状、たとえば徘徊や物とられ妄想などがどのようにして出現したかを理解するには心因についての目配りが欠かせませんし、萎縮していく脳において欠落していく自らの機能とどう主体が向き合っていくのかに寄り添う時にも心因への目配りは当然必要とされます。逆にPTSDは明確な出来事(戦争、地震、レイプなど)を起点として心因的に起こるわけですが、誰もが同じ出来事に対して同じ反応を起こすわけではなく、脳的素因がそこには一定の役割を果たしていることは間違いありません。さらには、心的な出来事によって脳も一定の変化を被ることも間違いなく、だからこそ薬物療法的介入が奏功する場合があるわけです。鈴木先生の結論としては、純粋に生物学的な疾患・障害や純粋に心理学的要因によって起こる疾患・障害があるわけではなく、いずれのシナリオで読み解く方が、目の前にある病態をよりよく扱うことができるかの違いがあるだけなのではないかということではないかと思われます。

2)心的因果性―神経症という概念は何を示しているのか

昨今、心理学的要因という場合、分かりやすい心因、つまり正常心理の延長線上で感情移入できるものを専らさすようになってしまっています。先ほど、紹介したように、今回の鈴木先生のご講演は、そうではなくて、解体され失われた神経症概念が捉えようとしていたもの、すなわち、心的因果性の法則について考えることを目的としたものです。

具体的には、不思議でありながら、多くの人が経験している事態、たとえば、ばかばかしいと思っても、鍵を閉めたかどうかが気になって何度も引き返して確認してしまう(強迫症状)、ばかばかしいとは思うのだけれど、狭いところに閉じ込められるのが怖くてエレベーターに乗れない(恐怖症状)、神経学的には何の原因もないのに、話そうとしても声が出ない(転換症状)、夜中に知らない間に男友達に電話をして翌日覚えていない(解離症状)などが具体的な対象になります。

たとえば大好きな人の前では思ったように話せない、都合の悪いことを忘れてしまうといったことは、私たち誰もが体験する「ある、ある」であって、了解はできるわけですが、かといってどうしてそうなるかは容易に説明できません。「私」を超えた力が機能を落とす形で働くと転換症状や解離症状に、過剰に機能を発動させると強迫症状が起こるわけですが、心的因果性を跡付けるとは、こうしたことが起こる心的連鎖に何らかの法則がないのかを考えることです。

フロイトは『日常生活の精神病理』(1901)や『夢判断』(1900)で、こうした普通の日常生活の中でも様々の形で現れる不思議を説明するアルゴリズムはないのかを考えたわけです。鈴木先生は、人間と対象との間に生ずる愛着と嫌悪の反転をまずは指摘されました。たとえば、食べたものを吐き出した時に、どうしてこれを汚いと感じるのか。また、食と排泄と性における文化的な感覚と反転の例、たとえば、麺を音を立ててすする、すすらない、昆虫を食べる、食べない、お椀を手に持つ、食器はテーブルから持ち上げないなどを挙げられ、レヴィ・ストロ-スのナンビクワラ族における恥ずかしさの文化人類学的研究を紹介されました。ナンビクワラ族では男女が公衆の面前で抱き合ってゴロゴロ転がっても恥ずかしくはないが、それで勃起をすると許されないほど恥ずかしいことという感覚が行きわたっているそうです。つまり、食・排泄・性をめぐっては文化によって特有の反転があるが、反転を作り出しているものは文化・文明を超えた人間という存在の構造なのだという観察がレヴィ・ストロースの構造主義なのです。

3-1)神経症的緊張と無意識―症例ハンスとエディプス神話

たとえば発達障害では、発達障害らしい振舞いが重視されるわけですが、神経症らしい振舞いというものがあるのかどうかを次に鈴木先生は話題にされました。神経症臭さとして指摘される性質の中には、良く言えば他人に気遣いができ、物事の裏読みができ、社会の中でちゃんとやっていける人、悪く言うと他人の評価を気にして、人と自分を比べて嫉妬し、羨望する人と言った側面があり、いわゆる普通の人であって、家族に深く関心を持ち、ある種の物語の中で生きている、言い換えれば葛藤を持っている、つまり、アクセルとブレーキが両方かかっている一種の緊張状態にある人が神経症臭さを持っている人なのではないかというのがこの節の導入です。

この緊張、物語性とはどこから来るのかが問題提起です。その1つの回答として、父を殺し、母を娶ってしまったエディプス王の神話に話題は進みます。フロイトが人の普遍的な構造として導入したこの神話を初めて聞いた人はそんな馬鹿なと思うのではないかという気遣いから、鈴木先生は、家族というものに内在する緊張関係として、エディプス神話を紹介されます。つまり、父母の間の性愛的関係と両親と子供との間にある性愛の禁止の関係とが家族においては交差する緊張関係のことです。この緊張関係が、神経症的布置、つまり心的因果性と連なって行くわけです。こうした緊張関係が家族には基本的に常在することの例として、家族がリビングでみんでテレビを見ている時に濡れ場が映されるときの居心地の悪さといった例が紹介されました。

このエディプス神話は、5~6歳頃までに完成されるのですが、鈴木先生は、この神話形成が個人史の中でどのようになされるのかを解説するために、フロイトのハンス症例(『ある5歳児の恐怖症分析』)を紹介されました。ここでの解題は、ラカンのセミネール第4巻『対象関係』を参照されているということでした。

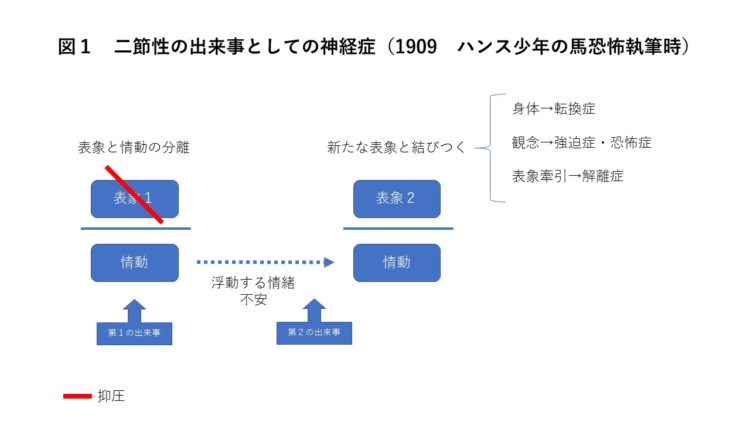

症例ハンスとは、馬が怖くて外へ出れなくなった恐怖症の5歳児の事例です。ハンスのお父さんはフロイトに心酔していて、フロイト理論を用いて解釈を行います。ハンスの1つの夢をまず提示しておきます。「くしゃくしゃのきりんと大きなきりんがいて、大きなきりんが吠えるのをやめたのでくしゃくしゃのキリンにまたがった」というのがハンスの夢です。分かりやすい解釈は、大きなきりんはお父さんで、くしゃくしゃのきりんはお母さんであり、ハンスはお父さんに去勢されるのが怖いので、馬をお父さんにみたてて怖がっているのだといったものでしょう。こういった図式的解釈は大変分かりやすく、図1のように、僕のおちんちんを切りにくる怖いお父さんの表象を抑圧してその情動を分離したため、この表象から分離されてしまった情動が、対象を失って漂い、これが成人以降、何らかの最初のこの幼少時の抑圧を思い起こさせるような2番目の外傷体験に出会うと、それに触発されて、別の対象に結び付き、様々の神経症が起こるという筋立てとなります。「くしゃくしゃのきりんにまたがる」というのは近親相姦のことですから、フロイト理論が当初引き起こした悪名高い幼児性欲とも結びつきますし、家族という単位が成立するためには、ここは当然抑圧されなければならないだろうというわけです。

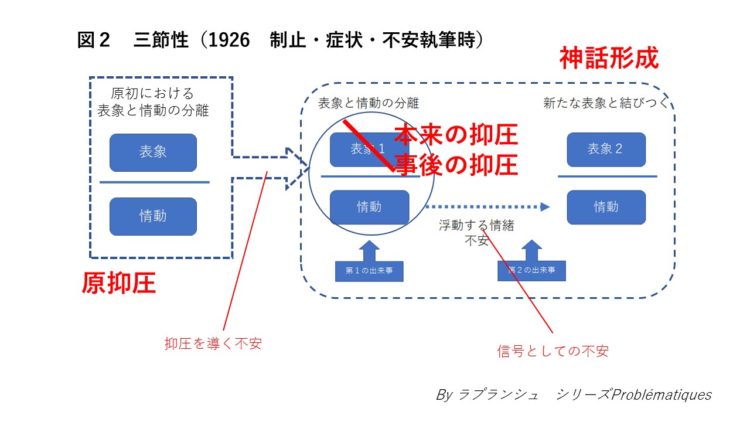

図2が鈴木先生が提示された3節性のエディプスの理解ですが、なかなか難しく、私なりの理解ということでここはかなり割り引いて考えていただきたいと思います。先ほど図1で提示した抑圧が、本来の抑圧で、この場合には、症状のもとになった表象は意識の中に残っていて、症状という形で姿を変えてあらわれることになります。原抑圧というのは、そもそも表象が表象として成立する時に避けがたく起こる事柄のことで、この操作において私たちの世界に入り損ねたものごとを、私たちは認識することはできません。どうしてかというと私たちが世界の中にある物事を認識するには、最低限、表象であることが必要とされるからです。表象の世界にいったん入ってから認識されなくなった事柄は、ハンス少年のように馬恐怖のような症状として現れる抑圧 “Verdrängung”、たとえばハンス少年に「この夢に出てくる大きなキリンはお父さんだね」と尋ねたときに、「絶対、違うよ」と答えた場合の(そんな場面はフロイトにはありませんが)否定 “Verneinung” があり、原抑圧の段階で表象の世界に入ることができなかった事柄である排除 “Verwerfung” とは区別されることになります。

最後に、幼児性欲 [口唇・乳房、肛門・便柱、尿道・尿の流れ]が、性器が導入される契機(すなわち、エディプス)によって、それぞれ、[枯渇した乳房、汚い糞便、汚い尿]へと反転を起こし、これがさらに偽装・昇華されて、 [料理・雄弁、お金・装飾・秩序、名誉])と変貌する点が語られました。この反転を事後的に起こす契機が、去勢と呼ばれる事態といえます。

3-2)神経症的緊張と無意識―エリクソン

工事中

4)神経症と発達障害、そして今日の社会について

最後は、絵画における表現主義からポップアートへの変遷において、時代精神が神経症からASDへと移り変わったこととそれが同じ軌跡を描いているのではないかという話しとなりました。

エルンスト・キルヒナー、マーク・ロスコとアンディ・ウォーホールが対比されています。内面を追求し、神経症的ドラマ性に満ち満ちた表現主義の画家の生き方に対して、社交界の寵児であり、完成された商品としての絵画を追求し、自身の内面の表出を断固として拒否したウォーホールの対照的なあり方が、時代の変遷を見事に活写する締めくくりの話しでした。

カテゴリー