NEWS

内海健先生 ~ヤスパースの了解について~

21.01.12

2020年12月7日に開催された、第1回愛知医大精神科主催の精神病理連続講義、内海健先生の御講演「ヤスパースの了解について」に関する、兼本浩祐教授の講演メモを公開いたします。

了解、感情移入、共感

―「答えが出ない事態に耐える力」こそ精神科医にとっての了解すること―

本日の講演は、東京芸術大学の内海建先生にご登壇いただきました。以下はご講演の際に私のとったメモです。もちろん私なりの誤解が入り混じったメモで、あまり上手な講演のメモにはなっていないのですが、是非、断片的にでも残しておきたい素晴らしい講演だったので、とりあえずアップします。後から自分で講義を振り返る時の助けに少しでもなると幸いです。最初のつかみから最後までシームレスにつながる見事な講演でした。

本日の講演は「了解」についてでした。この講演は2020年の精神神経学会でされたものと同じものをお願いしたのですが、ヤスパースの「了解」について精神神経学会で話されたものより、さらにかみ砕いた形で丁寧に講演をしていただきました。「了解」は、私たち、精神科医の臨床にとってなくてはならない最も大きな参照軸だというのが私の個人的な考えですが、その精神医学的な起源は、ヤスパースにあるわけですから、私たちの連続講義の最初に内海先生に了解について語っていただいたというのは、大変に良い人選だったのではないかと自画自賛しているところです。

内海先生の話しは、まずはチンパンジーのマークテストの話しから始まりました。マークテストというのは、チンパンジーに麻酔をかけて体の見えないところにマークをつけ、麻酔から覚まして鏡を見せたときに、鏡を見て自分の体のマークに気付きそれを確認しようとしたら、マークテスト合格とし、自分の体をそれと認識している証拠だと考えるテストです。アクリル板を一枚置いただけでチンパンジーの行動が変容するというエピソードを枕として話され、了解において対面するということの本質的な重要さがまずはご講演のつかみになります。五感を通して対面する対象から流れ込んでくるものと了解の関係は、後の感情移入と共感の違いという話しに響くことになります。

ヤスパースが精神医学にもたらしたコペルニクス的転回は、それまでの外側からの観察による記述だけではなく、主観的に内側からどのように病的な体験が病む人によって体験されているかを、精神科診断の1つの主軸に据えようとしたことにあることがまずは語られます。そしてヤスパースの了解は、ウィルヘルム・ディルタイ “Wilhelm Dilthey” の、自然へのアプローチは説明 “erklären” によって、精神へのアプローチは了解 “verstehen” によって、という考えを引き継ぐものであることが指摘され、このディルタイの考えを精神医学に引き込んだヤスパースの革新的な功績がまずは高く評価されます。その上で、ヤスパースの限界を、内海先生は「ストライクゾーンの狭さ」という卓抜な表現で指摘されました。「ストライクゾ-ンの狭さ」とは、「自分の陣地から外へ出ない」、あるいはすぐに説明に席を譲るとも評され、了解とは実際にどのような仕方で起こるのかについてのドイツ語の感情移入 “Einfühlung”と20世紀になって考案されたその英語訳 “empathy” (共感)との相違という話しへと展開します。

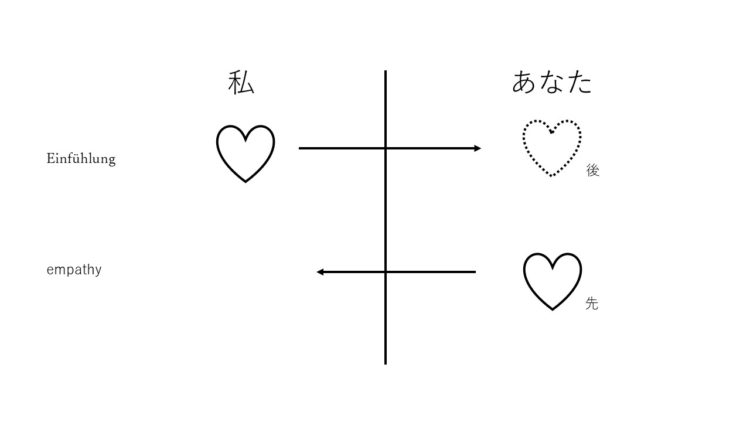

ヤスパースにとっての了解は、とりあえずは感情移入だとすると、自分の体験を鋳型にして、相手の状況に思いを巡らせ、「それをまざまざと描き出すこと(想像すること)」が了解においてなすべきことになります。つまり、そうなると「自分の陣地から外へ出ずに」相手の気持ちを自分の体験から思い描くことになります。ところが、共感とは、基本的には直接、相手の感情が自分の中に流れ込んでくる体験です。その場合、必ずしもその感情が何なのかは理解ができないことや、場合によっては自分には未知の感情も何らかの形で自分に伝わる可能性もあります。こうした場合、自他未分化が問題になり、さらにこうした形での了解は、感情移入に基づく了解を大きくはみ出すことにもなります。ここは私の付け足しですが、ちなみに分析哲学が了解を問題にする場合、その了解は常に感情移入を基本とした了解で、ですから発達障害の心の理論でテスト的に検証される了解も、この感情移入をひな型とする了解だと思います。

了解ができないからこそ “empathy” が可能であるという一見逆説的な表現を内海先生は使われました。これはなかなか含蓄深いことばです。感情移入という形で、自らの体験をひな型にして対面する他者を「了解」してしまうと、もし他者のうちに自分の体験したことがない何事か起こっていたとしても、私たちはそれを素通りしてしまうことになります。感情移入という仕方では了解できない何事かが「向こうから」やってくるからこそ、そこに本当の他者と対面する可能性が生まれることになるのです。ドイツのShulte Wという精神病理学者の「相手の言うことを自分が了解できないということを肯定する方が、相手はより良く理解されたと感じるだろう」(Studien zur heutigen Psychotherapie, 1964)という言葉を内海先生はこの際に引用されていました。津田均先生の『「うつ」の患者の論理を理解する道標としての内因性, 神経症性』(臨床精神病理 29(2), 167-178, 2008-08-30)にも関連する話しが載っています。

最後に、内海先生は、negative capability「答えの出ない事態に耐える力」というイギリスの詩人、ジョン・キーツに由来する言葉に触れられました。たとえば、突然下肢の力が抜けてしまった男性がいたとして、器質的原因は見当たらない。調べてみるとこの男性には多額の借金があって、その返済の起源が明後日に迫っているのが分かった。ああ、そうか、だからこの男性は下肢の力が抜けたのか。これが良く私たちが使う因果律というものです。しかし、実際には、多額の借金の返済期限が迫っていることと、下肢の力の抜けてしまったことがどう連なるのか、本当のところは私達には全く分かっていません。でも私たちは何か2つの間に因果律を見出して「分かって」しまうと、ほっとしてこの問題を解決済にしてしまいます。内海先生は先生が師匠の1人と仰いでおられる土居健郎先生の『方法としての面接』(1977)からの引用で、分からないことを分からないままに自分の内に抱えておくことの精神科臨床における重要さ、つまり、negative capabilityの重要さを繰り返し語っていらっしゃたことを強調して講演を締めくくられました。

愛知医科大学 精神神経科 兼本 浩祐

カテゴリー